劉家河把總邵公去思碑記

──關於邵應魁的碑刻與其他

羅元信

在舊時出身金門的武將之中,嘉靖間的邵應魁是首位考中武進士者、也是《金門志》在〈武績〉傳記中的第一人。猶有進者,其人不僅有武藝武略,也能文能詩。雖其所著《詩稿》已佚,但往昔筆者在〈金門藝文訪佚〉與〈金門藝文訪佚(三)〉兩文中,曾陸續介紹過邵應魁為其友人施經所撰〈虎泉漫稿後序〉,以及時人施經、徐學謨、殷都、沈明臣、王世貞與王世懋兄弟、黃克晦、洪朝選、俞允文等人為邵應魁所作詩文,還有兵部尚書楊博述及邵應魁戰功的奏疏,以及俞大猷建予賞敘的公函等,多少補充了些與其相關的文獻。於今筆者又檢得兩件與邵應魁相關的碑文,還有邵應魁早年在江西地區的經歷記載,茲於下依序介紹之。

第一件與邵應魁相關的碑文,係邵應魁於嘉靖三十七年初在南直隸太倉州擔任「劉家河把總」僅三個月後,由於巡按尚維持調動其職務、「統領常鎮遊兵」,即將他去;當地軍民感懷其安堵地方之功,遂請當時的著名文人豐坊撰文、由文徵明書寫並篆額,從而刻成「劉家河把總邵公去思碑記」這塊石碑。在2016年北京文物出版社出版、太倉市博物館所編《太倉歷代碑刻》一書中,對此碑之「簡介」云:

寬90厘米,高

(按,筆者於此依樣錄出《太倉歷代碑刻》中對此碑之「簡介」,但對其內容不得不稍加分說:像其中云邵應魁「隨抗倭名將俞大猷前往征剿,殲敵千餘人」,但卻沒說明是在哪場或哪些戰役中立下的戰功。查卲應魁曾在江浙參與的戰役中,諸如於下將介紹的豐坊碑文中所提到王江涇之捷,是有殲滅了上千倭寇;但這戰果是多支部隊協同合擊才達到的總計之數,並非邵應魁一部之功。關於邵應魁之在江浙一帶的剿倭記錄,蔡獻臣在為邵應魁夫婦所作〈明昭勇將軍惠潮參將榕齋邵公暨配淑人吳氏墓誌銘〉中有提到:「予觀大司馬所書公浙、直(南直隸)功,擒斬真倭凡四百八十餘名顆,親斬首凡一十九顆,而三片沙之捷不與焉。」而邵應魁在一度賦閒後再度出山參與的「三片沙之捷」中,據當時的兵部尚書楊博在〈覆蘇松撫按官周如斗等報三沙禦倭捷音疏〉中所述,各支部隊的合計戰果為「擒斬真倭首級一百一十三名顆」;後續楊博所上〈覆松江巡按御史溫如璋勘明三沙倭功陞賞疏〉中,則又提到「內都司邵應魁親斬二顆、部下擒斬二十一名顆,又犁沈二船。」則邵應魁在江浙一帶前後參與的剿倭戰役中,本人與其部下所曾斬首與生擒的倭寇數目,合計起來也就是五百出頭;「簡介」中云邵應魁「殲敵千餘人」,不僅含糊也過於誇大。又如「簡介」中云邵應魁任劉河把總期間,係「以浚河有功,有德於民」,因而獲百姓塑像供祀;但是在豐坊所撰這篇〈劉家河把總邵公去思碑記〉中,壓根就沒有隻字片語提到邵應魁和「浚河」的工程有何干聯。或許,「簡介」的撰寫者是於當地采風、記錄下的是瀏河鎮父老民眾間古來相傳的說法,才導致邵應魁戍守江海的功績給當成了「浚河」。)

關於豐坊撰文、文徵明書寫並篆額的〈劉家河把總邵公去思碑記〉石碑原物現狀,筆者所能找到最新的記載,係見於2021年9月北京文物出版社出版、太倉市天妃宮管理委員會編著之《瀏河天妃宮》一書中;該書第20頁「文物館藏.瀏河天妃宮標本(藏品)」表中的序號第12件,即為「劉家河把總邵公去思碑記」,保存地點為「瀏河天妃宮碑廊」,備註則云:「宮內出土,碑文泯滅」。由「出土」二字觀之,這塊石碑過去似是曾傾倒而埋入土中,碑面久受濕氣與土壤化學作用侵蝕,才導致了現下「泯滅」、「漫漶極甚」的慘況。幸好此碑過去即曾有人製作拓本,現今才能夠得覽其概貌。前引「簡介」中提到的「人民美術出版社2004年影印出版之明末拓本」,即2004年北京人民美術出版社所出版者,題為《文徵明書邵公去思碑記》。雖然前面提到的《太倉歷代碑刻》一書中,除了有刊載原碑拓本的全貌,也已據拓本所見將整份碑文打字並加標點。不過筆者為慎重起見,還是設法購得了北京人民美術出版社出版之《文徵明書邵公去思碑記》;就該書中所見,這份碑文其實在過去製作拓本時即已是傷痕累累,但幸好字跡大致都還可辨識。筆者茲附上碑額與碑文拓本一頁,如下:

文徵明書〈劉家河把總邵公去思碑記〉碑額(取自《太倉歷代碑刻》)

文徵明書〈劉家河把總邵公去思碑記〉部份碑文(取自《文徵明書邵公去思碑記》)

關於為邵應魁撰寫〈劉家河把總邵公去思碑記〉這篇碑文的作者豐坊,在清修《明史》中有傳,附於其父豐熙傳後。筆者茲依《明史》之載,對其略加介紹:豐坊,字存禮,浙江省寧波府鄞縣人。豐坊之父豐熙,字原學,於弘治十二年考得殿試第二。孝宗欣賞其對策,賜給狀元袍帶以示寵遇。豐熙成進士後初授編修,進侍講,遷右諭德;後於正德間以不附劉瑾,出掌南京翰林院事。服完父喪後,再以原官起用。明世宗即位後,豐熙進秩為翰林學士;但因在「大禮議」中反對世宗尊崇親生父母之舉,遭逮下詔獄掠治及廷杖,繼而被遣戍福建鎮海衛,過了十三年後卒於戍所。豐坊在科舉上亦有成就,於明武宗正德十四年成為浙江鄉試解元、嗣後於嘉靖二年成進士。豐坊初仕為南京吏部考功主事,但數年後便遭謫為通州同知,繼而免職歸鄉。豐坊博學工文,兼通書法,但人云其生性狂誕。在其父豐熙卒後,家境益形貧乏,豐坊於是想要走張璁、夏言在「大禮議」中的路數,以片言獲取通顯。嘉靖十七年時,豐坊詣闕上書,建議世宗興建「明堂」(仿效漢武帝時故事),又上言該給世宗的生父「獻皇帝(原僅為「興獻王」)」的廟號稱「宗」,以配上帝(天帝)。世宗對豐坊的建議很中意,不久後便為自己的生父進號「睿宗」,配饗玄極殿。由於世宗進一步尊崇生父的作法,是來自豐坊的建議,豐坊因而遭到時人的嫌惡、認為他「畔(叛)父」(跟自己的父親豐熙唱反調)。嘉靖十八年時,豐坊又作了〈卿雲雅詩〉一章獻上,獲世宗將此詩「詔付史館」。但之後豐坊在京城等待老久,朝廷竟都沒給個再度進用他的任命,只得返回家鄉,最後鬱鬱以終。(筆者按:《明史》原文云豐坊「待命久之,竟無所進擢」,但豐坊在〈劉家河把總邵公去思碑記〉碑文開頭自署為「賜進士出身考功承德郎 詔徵翰林脩撰」,似乎世宗曾有許諾要徵他為翰林院脩撰,只是後來並沒兌現。)在晚年時,豐坊改名為「道生」(〈劉家河把總邵公去思碑記〉碑文開頭即署名「豐道生」)。豐坊頗有才學,曾自著《十三經訓詁》,但《明史》中稱其書「類多穿鑿語」。又有傳聞說世間所流傳的《子貢詩傳》一卷,即是出自於豐坊的偽纂之作(筆者按:《明史》於此僅舉一端,但《欽定四庫全書總目》中還列出了《古易世學》、《石經大學》、《申培詩說》,並稱「(豐)坊平生喜作偽書,於諸經皆竄亂篇第、別為訓詁,詭言古本以欺世……書中正音、略說、傳義,託之於遠祖稷、曾祖慶、父熙,而己自為考補,其實皆坊一手所作,當代已灼知其妄。」)。整個來說,豐坊一生大抵頗不得意:由於日漸貧困欲求通顯,卻被人詆為「改於父之道」;但豐坊何嘗不曉得自己阿附世宗之舉會遭人非議?自身才力不遜於他人,但已然想盡門路、老著臉皮,卻還是不能重獲起用回返仕途。或許便是因了挫折感,豐坊才會蓄意去作出「偽纂」之書,愚弄世間的自詡飽學之士、以求得心理的平衡吧……。雖然豐坊一生頗有招人物議之處,但亦不必以人廢言;其為邵應魁所作碑記,實為追跡金門前賢行述之重要文獻。現今實物仍存於世,更屬不可多得。

另一位與邵應魁這塊碑文相關、篆額並書寫〈劉家河把總邵公去思碑記〉之文徵明,係與唐寅、祝允明、徐禎卿齊名的「吳中四才子」之一。按,文徵明,蘇州府長洲縣人,初名璧,字允明;其後以字行,更字「徵仲」,別號「衡山」。其父文林,曾任溫州知府。文徵明幼時並不聰慧,稍長後方穎異挺發。於文章書畫皆學習有成,又與唐寅等人互相切劘,聲名日著。其為人隨和而耿介,不茍取。巡撫俞諫曾欲藉口其衣裳破舊贈金,但文徵明裝儍婉拒。後來造反的寧王宸濠也慕其名,曾貽書幣欲徵聘他,但文徵明推辭有病而不赴。正德末年間,巡撫李充嗣舉薦文徵明;斯時文徵明也以歲貢生赴吏部應試,獲授為翰林院待詔。世宗即位後,文徵明預修武宗實錄,侍經筵,逢歲時亦獲頒賜,與翰林院諸詞臣待遇相埒。但文徵明畢竟僅是個歲貢生,而當時官場重視科舉功名;或許是同僚間有意無意的鄙視,使文徵明頗不自在,多次乞歸。後來,在尚為諸生時曾受文徵明之父文林識拔的張璁,藉「大禮議」中支持世宗而崛起。張璁得勢之後,曾想引文徵明依附其羽翼下,但文徵明推辭不就。楊一清受召入閣輔政,眾官吏皆前往謁見,但文徵明拖到最後才去。楊一清問文徵明:「子不知乃翁(文林)與我友邪?」文徵明正色回答:「先君棄不肖三十餘年,苟以一字及者,弗敢忘,實不知相

劉家河把總邵公去思碑記

賜進士出身考功承德郎 詔徵翰林脩撰在告鄞豐道生撰文

前翰林院待詔將仕佐郎兼修 國史長洲文徵明書并篆額

嘉靖戊午夏,太倉劉家河把總楚瀛率捕盜、耆民等,懇請具前任把總邵公碑文於余。余往歲在蛟川,識荊於邵,喜談其戰功,文以贈之。茲愛其盛舉,又烏乎辭?按,榕齋邵公應魁,字仕偉,其先福州閩縣人,高大父以戶籍軍,配泉州金門所,因家焉。四傳而生公,公少頴異,倜儻有大志,受業於今都督原任正千戶虛江俞公之門。俞公授以《易》學,輒契其要領,復授以劍法、射法,邵因悟曰:「此《易》旨也。分合門戶,不離剛柔;知指知鏃,間有像象。」俞公大異之。歲丙午,魁武舉。丁未,會試, 天子嘉其策,授鎮撫,贊畫南戇軍門。甲寅,東倭事起,總督大司馬張公取送總兵俞公軍前聽用。是夏從征王江涇,手殲真倭三顆,遂令督舩衝鋒於陸金壩、川沙窪、黃窑港、茶山、北洋、七ㄚ、乍浦、寶山諸處,前後破倭先登,斬獲六百餘級,手殲者十有八顆,沉其舩、奪其物無筭。鼉窟蛟濤之險,靡不身歷;矢石水火之虞,靡不先當。丁巳,今總督大司馬梅林胡公、侍御觀所周公奏捷,敘功夏官,論秩陞授,得實授指揮使, 欽依劉家河把總。公甫至河,今侍御仰山尚公初嘉其能,特請統領常鎮遊兵。公之視事,纔三月耳。人曰:「既遷他任,可玩茲。」公毅然曰:「孰非 王事邪?春汛漸深,茍以一日鰥官,有如此河!」乃盡出兵舩於河口,分控南,右泊宋信嘴以為五哨,左泊黃窑以提北,前衝後拒,兩翼尊中,遇有倅變,觸處為首。遠哨遊兵於廖角嘴、營前諸沙。慮防外奸,舩編字號,使節節然。枝得衛本,根聯肌體,號令明肅。凡商民一草一木至於河者,嚴輯卒眾,秋毫無犯。兵粮甫至,分布諸哨,頃刻之間,人人舉蒙實惠。澹然不私其有,行事簡而有要,是以民按其堵,兵倖其安,隱然虎豹之在山也。耆、捕來請文也,余問之曰:「若邵把總何恩而思其去邪?」曰:「自至之日,兵士皆飽而喜,常時偃旗寂炮,旗炮胥不用動。未嘗箠楚一兵,我兵盡整而度。兵民不奸於市,市價亦不忍欺。平易仁恕,環河地方咸仰以為存留,若枯旱之沾雨。今將去任,是以思之。」余曰:「視任幾何?」曰:「纔三月耳。」余曰:「淺何以思?」曰:「思其淺而悲其去也。」余戄然曰:「噫!異哉!人心之易感也!若孔子為魯司寇三月,羔豚不餙價,男女別於途,魯人思之。故曰:『茍有用我者,期月而已可也。』」余□聖人過化存神為然,乃今武臣或得其緒。邵公任纔三月,去輒見思;向使遲以嵗月,銖絫跬陟,將使淪膚浹髓,底於有成。然則孚格之道,烏可誣哉?又可謂今世之無人哉?余考邵公為人,豈弟恂慤,踈朗謙煦。知信仁勇嚴之實靡不懋,經史子集、文武星曆輿圖之書靡不貫。居家孝,親弟兄,內外稱譽。居官愛賢下士,雅歌談文。其蒞事則獘精盡瘁,開誠布公。處人則寬弘容物,安靜不苛。事上則小心畏謹,明哲恭順。至於行師則運用機變,洞若神謀。身任海道,又素熟練,與俞都督、鄧參將結「忠義社」,誓心許國。故當道悅其賢,士卒惠其德。俄頃之得人心,有由矣!余以此益重邵公,非倖致之譽,因眾請而為之歌曰:

邵父在河兮,士飽而□。市不易肆兮,民樂婆娑。三月之政兮,速如之何?虎豹在山兮,可脫虐倭。我歌於石兮,帶礪山河!吳應祈刻

──本篇部份詞語、典故,略釋於下:

嘉靖戊午:嘉靖三十七年(西元1558)。

太倉劉家河把總楚瀛:明人唐順之《荊川集.外集》卷二所收奏疏中,有〈三沙報捷疏〉,內中提到嘉靖三十八年四月間在三爿沙圍剿倭寇之役的有功官員,包括了「總兵官盧鏜,僉事熊桴,都司楊尚英,把總邵應魁、楚瀛、陳文麟,指揮濮大有,鎮撫包守正等」。關於「楚瀛」此人,筆者只能找到這麽點相關記載,僅知有段時間他與邵應魁官秩相埒,且他是在邵應魁離職時接任劉家河把總者(筆者於下文將介紹的另一件碑文,楚瀛亦曾列名其中);至於其籍貫、出身、大致經歷等等,一概不詳。

捕盜:在此當係指明代水軍兵船上的船長。鄭若曾《江南經略》卷七下〈見(現)行兵政二.水兵號令〉的頭一條即曰:「捕盜乃一船之主,舵工而下,甲長、兵夫皆屬管束。通船軍火器械,悉宜料理。如一兵生事,一椇不完,一械不精者,捕盜罰治,甚者革退。」由記文中所敘,可知邵應魁擔任的劉家河把總擔負長江出海口的防衛任務,手下自是有諸多兵船與「捕盜」。

余往歲在蛟川,識荊於邵,喜談其戰功,文以贈之:「蛟川」即寧波府東北臨海之定海縣的舊稱。豐坊稱往年他就與邵應魁曾在定海縣見過面且對談過,當時還曾為文以贈。可惜現今豐坊唯一存世的詩文合集《萬卷樓遺集》中,並沒有收入他所提到的這篇文章(《萬卷樓遺集》中也未收入此〈劉家河把總邵公去思碑記〉)。

榕齋邵公應魁,字仕偉:在泉同金門地區方志傳記及筆者過去檢得同時代者為邵應魁所作詩文中,凡是提及其「字」者皆作「偉長」,但豐坊所作的碑文卻稱其「字仕偉」,是筆者前此未見的特例。因古人所用字、號不限於一個,因此「仕偉」也有可能是邵應魁用過但不常用之「字」(另一個可能就是:豐坊年紀大了,憑記憶下筆而生誤)。

高大父以戶籍軍,配泉州金門所,因家焉。四傳而生公:高大父,即高祖父。據蔡獻臣為邵應魁夫婦作墓誌銘中所載,邵應魁之高祖父為邵得、曾祖父邵安、祖父邵正,父親邵元;邵元有二子,邵應魁為次子。若依豐坊此處所記,似乎邵應魁的高祖父邵得便是因軍籍而在金門所落戶的邵家第一代。但據蔡獻臣為邵應魁夫婦所作墓誌銘,在邵得之前便已有「始祖伍觀」,「由定海所調戍金門」。

今都督原任正千戶虛江俞公:即抗倭明將俞大猷,曾於金門所任守禦千戶。

分合門戶,不離剛柔:「分合門戶」四字,係俞大猷傳授邵應魁劍法之術語,但很多古來修習拳腳技擊、兵器之書籍、流派,也都使用同樣的術語。究竟該如何闡釋,似乎也沒個權威說法。筆者以意度之:分合門戶,即總括執劍者對敵時身形架勢、攻守變化之謂。而其大要,不外刺擊進攻或與敵人兵刃硬接(剛),以步法、身形改變以閃避對方刺擊,或是不硬接而滑開敵人兵刃使之刺偏(柔)。總而言之,「不離剛柔」;如同《易》中闡述的陰陽之道,以靈動的變化趨應敵勢,進而求得勝機。

知指知鏃,間有像象:關於「知鏃」之意,可參見戚繼光《紀效新書》卷十三〈射法篇〉中有一段云:「法曰:『鏃不上指,必無中理;指不知鏃,同於無目。』此『指』字乃是左手中指末。知鏃者,指末自知鏃到,不假於目也。必指末知鏃,然後為滿;必箭箭知鏃,方可言射。」簡單解釋之:射箭時箭一離弦,其飛行路徑便會隨距離越遠而漸漸朝下,終至墜地。故目標距離遠時,射手瞄準的其實是目標的上端,且隨距離遠近而變化瞄準點的高低、越遠就瞄的越高。為了能達到一箭中的、速殺目標,射手平時習射即會用上不同距離的靶子,以便嫻熟瞄準點該調到多高;而要使箭矢飛行的路徑變化保持一定,就必需次次都把弓拉滿,每枝箭射出時所受推力才能一致。當射手射箭時,其眼係在觀察目標與箭矢指向角度的相對關係,無法去看箭鏃是否已被向後拉到最近於弓把處;這時便是靠執弓的左手中指末端感覺碰到箭鏃(弓已拉滿了),才能專心於調整瞄準點之高低(或隨風偏而有上下左右調整)。至於「像象」,當出於《周易.繫辭下》第三章之句:「是故易者,象也。象也者,像也。」簡而言之:《易經》是以陽爻陰爻組合而成的各「卦」重合後所得之「象」,來模擬世間萬物情事;而「象」之能模擬世間萬物情事,是因其組合之形象與其要模擬的事物有相像之故。「知鏃」者,以指知鏃,進而得知弓已拉滿;以《易經》之言來說,便是箭鏃觸指之「象」,與弓已拉滿之象相同(「像」)。故射道之中,亦有《易》理。

歲丙午,魁武舉:丙午,嘉靖二十五年(西元1546)。

丁未,會試, 天子嘉其策,授鎮撫,贊畫南戇軍門:丁未,嘉靖二十六年(西元1547)。此處碑文拓本確實係「南戇(ㄍㄤˋ或ㄓㄨㄤˋ)」二字,但其實應作「南贛」才對;這不知是當初豐坊的原稿就這麽寫的,抑或是文徵明揮毫時把「贛」寫成了「戇」。南贛軍門,即謂南贛巡撫。據大陸中華書局《明督撫年表》所列,由邵應魁成為武進士的嘉靖二十六年,到嘉靖三十三年他被調往剿倭之間,曾有龔輝、喻智、盧勳、張烜、談愷等五位出任過南贛巡撫;但這幾位所遺著作中,並無涉及邵應魁的部份。不過,在史籍中還是有一些關於邵應魁在江西南部當「贊畫」時的記載;由於說來話長,姑置於本文最末再敘。「贊畫」一職,由字面上看似是類乎今日之「參謀」;此職位並不限於武人,亦有文人文官受命於軍中擔任「贊畫」。又:明代武官之「世官(可世襲)九等」位階依序則為:指揮使、指揮同知、指揮僉事、衛鎮撫、所鎮撫、正千戶、副千戶、百戶、試百戶。此處僅云邵應魁獲授「鎮撫」,而據蔡獻臣所作墓誌銘,邵應魁剛成武進士後是獲授「所鎮撫」。

甲寅,東倭事起,總督大司馬張公取送總兵俞公軍前聽用:甲寅,嘉靖三十三年(西元1554)。總兵俞公,即俞大猷。總督大司馬張公,即張經,《明史》有傳。張經,字廷彝,侯官縣人。正德十二年成進士,初除嘉興知縣,嘉靖四年召為吏科給事中,歷戶科都給事中。擢太僕少卿,歷右副都御史,協理院事。嘉靖十六年進兵部右侍郎,總督兩廣軍務。以剿平斷藤峽賊寇之捷,進秩兵部左侍郎。其後張經又因撫定安南、平定土司等功晉為兵部尚書。之後以憂歸。嘉靖三十二年,張經被起用為南京戶部尚書,旋改為兵部。嘉靖三十二年五月,朝議以倭寇猖獗,設總督大臣。遂命張經兼理南京兵部部務,並「總督江南、江北、浙江、山東、福建、湖廣諸軍」,便宜行事;但到了該年十一月,朝廷又因兵科之建言,將張經改為「右都御史兼兵部右侍郎,專辦討賊」。此時有二萬餘倭寇佔據了柘林川沙窪,而且人數還日漸增加。張經因為先前江、浙、山東之地調來的部隊屢次戰敗,想等從兩廣徵調來的土著狼兵到達後,再以優勢兵力合兵剿倭,以免有漏網。但偏偏此時工部右侍郎趙文華至江蘇祭告海神並察偵賊情,其人與胡宗憲勾結,屢次催促張經進兵;然張經以兵力尚未集結完成,不肯行動。趙文華遂上密疏,稱張經「糜餉殃民,畏賊失機,欲俟倭飽颺,剿餘寇報功,宜亟治,以紓東南大禍。」世宗見了密疏,問嚴嵩的意見;嚴嵩不但附合趙文華的指控,還稱蘇州、松江府當地人怨恨張經。世宗大怒,遂於三十四年五月下詔逮捕張經。而世宗所下逮捕張經的詔書到達趙文華手裡時,張經所等待從湖南徵調的狼兵也到達了。是時倭寇突襲嘉興,張經便派盧鏜、俞大猷、湯克寬分路合擊,與倭寇合戰於王江涇,斬賊首一千九百餘級、燒死溺死者甚多,堪稱抗倭戰事開打以來的第一大捷。然後來張經雖以自己任總督半年間即斬俘五千倭寇為證,請世宗原宥其先前屯兵不進的苦衷;但世宗信了嚴嵩的讒言,以為剿寇戰役是趙文華與胡宗憲策畫主持,便將張經論死繫獄。最終在嘉靖三十四年十月,張經與浙江巡撫李天寵都被處斬首,天下冤之。李天寵所遺浙江巡撫一職,隨即由胡宗憲遞補。

是夏從征王江涇:據萬曆二十八年刊本《嘉興府志》第一卷〈疆域〉部份所載,「王江涇」係秀水縣下轄的市鎮,在縣治以北三十里。又,史為樂主編、2005年中國社會科學出版社《中國歷史地名大辭典》第279頁:「王江涇鎮,即今浙江嘉興市北二十六里王江涇鎮。《方輿紀要》卷91嘉興縣:“相傳以王、江二姓居此而名,今為運河所經,曰王江涇市。”以傍運河,為往來衝要之地。明嘉靖三十四年(1555),胡宗憲大破倭寇於此。」

清修《秀水縣志》書首「四境圖」中所示「王江涇」位置(在上方)。

陸金壩:文獻中亦有作「六金壩」或「陸涇壩」(位置請參見附圖)。據民國二十二年鉛印本《吳縣志》卷第三十二〈輿地考.古跡〉部份載:「陸金壩,在婁門外跨塘。明義士陸金捐築,據險扼要。值倭亂,以佐任環,民賴以安。」筆者按:任環,山西潞安府人,嘉靖廿三年進士,由蘇州府同知陞蘇松兵備道,由嘉靖三十二年至三十五年間,數度與來犯倭寇交戰,保障地方有功。其後任環原可陞為參政,卻因為嫡母服喪期間哀毀傷身而病卒,年僅四十,卒贈光祿卿。

鄭若曾《江南經畧》卷二上「長吳二縣合併圖」中所繪「陸涇壩」位置。

鄭若曾《江南經畧》卷二下「陸涇壩險要圖」。

川沙窪:在劉家河河口以南(位置請參見附圖)。約位於今日上海市浦東新區川沙鎮。清代時設川沙廳。

黃窑港:在劉家河河口以南、川沙窪以北之寶山縣境內,在鄭若曾《鄭開陽雜著》中之「萬里海防圖」上標為「黃窪港」(位置請參見附圖)。清光緒八年刻本《寶山縣志》卷四:「黃窑港(小字註:六和塘東。),舊通黃白涇(小字註:二十四都。明以前設鹽場於此,今全坍入海。)」清嘉慶間刻本《松江府志》卷三十四〈武備志〉:「川沙在前代曰川沙窪,嘗為海寇久據。」

茶山:關於此地名,在史為樂《中國歷史地名大辭典》第1767頁所列,有八個同名的地點,但應只有位於江蘇與浙江沿海的兩個島嶼,才可能是豐坊碑文中所指者。在江蘇之「茶山」,即今上海市崇明縣東南長江口外之「佘山」,又名蛇山、長山(位置請參見附圖)。《中國歷史地名大辭典》又引數種文獻云:「《方輿紀要》卷24松江府上海縣:茶山“嘉靖中,官軍擊補陀山倭賊,賊走茶山絕頂,官軍一道由東北淺步沙進,一道由嬰哥岩進,而大兵皆繼其後,遂殲之”。即此。《清一統志.松江府一》“茶山”條引《海防考》:“在上海縣南蹌巡司界,與浙江之海鹽、定海海中諸山相聯絡。”」至於在浙江沿海之「茶山」,《中國歷史地名大辭典》云:「在今浙江海鹽縣東南海中。《方輿紀要》卷91海鹽縣“衢山”條:茶山“嘉靖三十七年總兵俞大猷敗倭賊於茶山洋,是也。為南浙汛兵會哨處。”」 依照《方輿紀要》所載,似乎浙江海鹽縣東南之「茶山」才是俞大猷敗倭之處;可是,江蘇崇明縣東南長江口外的「茶山」,也曾發生過殲滅倭寇之戰事。又:據鄭若曾《鄭開陽雜著》中之「萬里海防圖」所見,在浙江海鹽縣東南海上之「衢山」其實不只一處,而是有「大衢山」、「小衢山」之別(請參見附圖)。那麼豐坊碑文中所云「茶山」是在江蘇或浙江?筆者也難以判別。

鄭若曾《鄭開陽雜著》卷一「萬里海防圖」中所繪浙江沿海之「大衢山」與「小衢山」。

北洋:在史為樂《中國歷史地名大辭典》第720頁,對「北洋」所指地域有三個說法:其一是對現今渤海、黃海一帶的舊稱,其二是清末至民國時稱現今江蘇省以北之山東、河北以迄遼寧等沿海各省;但這二者顯然都非豐坊碑文中所指。至於第三個說法,《中國歷史地名大辭典》中云:「亦作北洋岸鎮。即今江蘇射陽縣南北洋岸。舊屬東台。清嘉慶《重修揚州府志》卷17東台縣:北洋橋“在富安五灶”。洪憲元年(1916)《最新大中華帝國道縣形勢全圖》:鹽城縣東北有北洋。」但第三個說法中列出之射陽縣、東台縣或鹽城縣,位置都比較偏北,已算江蘇省的中部,與豐坊碑文中所列地名偏於江蘇南部乃至浙江北部有所差異,因而筆者有些狐疑。至於鄭若曾《鄭開陽雜著》中之「萬里海防圖」上,並未標出「北洋」的所在。豐坊碑文中的「北洋」,所指稱區域範圍究竟係何處?尚俟後考。

七ㄚ:港名,在劉家河河口以北(位置請參見附圖)。清人諸可寶輯、光緒廿一年刊本《江蘇全省輿圖》中關於太倉州之「水道」部份有說明:「七鴉浦水,一名七丫口,在城(太倉州州城)東北三十六里,自昭文縣界流入,東行經城北三十里之直塘,又東少北經沙溪,又東繞杜松鎮而東過浮橋鎮以入于海。」又,史為樂主編、2005年中國社會科學出版社《中國歷史地名大辭典》第19頁:「七鴉浦,又名七丫浦、七浦。即今江蘇太倉市北七浦塘。《方輿紀要》卷24太倉州:七鴉浦,“《志》云:婁江別一支,自昆山西至和塘而北,合常熟、昆承及陽城、巴城諸川澤,匯流為七浦塘。經州西三十里直塘市,又東北十里為沙頭市,又東北十里經涂松鎮一帶而入海。”」

乍浦:港名,在浙江省平湖縣東南,接海鹽縣界,臨杭州灣(位置請參見附圖)。

寶山:在明代南直隸太倉州嘉定縣境內,明時置寶山千戶所,入清後自嘉定縣析出置寶山縣(位置請參見附圖)。

前後破倭先登,斬獲六百餘級,手殲者十有八顆:前面提過,蔡獻臣在為邵應魁夫婦所作墓誌銘中有云,邵應魁在浙江、南直隸曾「擒斬真倭凡四百八十餘名顆,親斬首凡一十九顆(不包括「三片沙之捷」的戰績)」,但此處豐坊碑文卻云「斬獲六百餘級,手殲者十有八顆」;這其間的數目差異是怎回事?邵應魁「手殲」的首級由十八增至十九,可能是在豐坊書此碑文後、「三片沙之捷」發生前,邵應魁又曾親取敵首一顆。至於他和所部合計「斬獲六百餘級」與「擒斬真倭凡四百八十餘名顆」的落差,乃因有「真倭」這個認定標準;嘉靖間為患的「倭寇」,除了來自日本的正港「真倭」,還有諸多原即在沿海打家劫舍掠奪船隻的中國海盜、流氓等與之合流。官方檢視戰果時會藉面相輪廓區分「真倭」與中國人的不同、對「真倭」的賞格會較高。

丁巳:嘉靖三十六年(西元1557)。

總督大司馬梅林胡公:即胡宗憲。

侍御觀所周公:即浙江餘姚人周如斗,字允文,號觀所,嘉靖廿六年進士,初為江西貴溪縣令,以治行績優擢為御史。周如斗於嘉靖三十四年巡按蘇松四郡,在任內阻截倭寇侵襲、又為遭遇大旱之百姓減租請賑,許多民眾才能在兵燹災荒踵至之間存活下來。松江府百姓感之不已,在嘉靖三十五年甚至為周如斗建了生祠。其後周如斗又歷南畿督學,江南、江西巡撫等職。

敘功夏官:古代吏戶禮兵刑工六部,對應天地春夏秋冬六官。「夏官」即兵部。句謂邵應魁之戰功被呈報至兵部以給予敘獎。

論秩陞授,得實授指揮使, 欽依劉家河把總:在鄭若曾等所輯《籌海圖編》卷六〈直隸兵防官考.蘇松〉部份所列與軍事有關的文武官員職稱,是先列出「總督直浙福軍務兼巡撫浙江都御史」、「提督應天軍務巡撫都御史」,以迄駐劄上海之「添設海防僉事」等文官;之後才是武官,依其位階高低為「鎮守浙直地方總兵官」、「協守浙直地方總兵官」、「蘇松參將」、「常鎮參將」、「遊擊將軍」、「南洋遊兵都司」,然後是「劉家河把總,以都指揮體統行事」;以下則為「吳淞江把總」、「南匯把總」乃至「京口圖山把總」等八員把總。「把總」一職,在明初設「三大營」時是由勳臣擔任,但後來位階日輕,入清後更成為武職之末級(最低階之武官);因而在一般觀念中,「把總」是指地位低的基層軍官。不過,邵應魁所擔任的「劉家河把總」有所不同,係「以都指揮體統行事」。據《明史.選舉志三.銓選.武職》部份所記,在明代武職的「流官(非世襲)八等」中,其位階依序為:都督、都督同知、都督僉事、都指揮使、同知、僉事、正副留守。「世官(可世襲)九等」之位階依序則為:指揮使、指揮同知、指揮僉事、衛鎮撫、所鎮撫、正千戶、副千戶、百戶、試百戶。邵應魁既已得「實授指揮使」、又能「以都指揮體統行事」,其地位應屬中層軍官了。

侍御仰山尚公:即尚維持,河南汝寧府羅山縣人,嘉靖十九年河南鄉試解元,嘉靖廿年成進士。初授廬州推官,既而擢為河東巡鹽御史,之後巡按蘇松,建吳淞所新城以捍倭患,後陞陜西副使、提督學校。

統領常鎮遊兵:尚維持欲將邵應魁調往的這個職務,筆者尚未能確定其所指。上文提過《籌海圖編》卷六〈直隸兵防官考.蘇松〉所列,比「劉家河把總」位階高者有「南洋遊兵都司」一職,似乎「統領常鎮遊兵」便是指此。惟蔡獻臣所作墓誌銘中云,邵應魁在「把總劉家河」之後,「明年,復把總圌山」;圌山把總,即《籌海圖編》卷六〈直隸兵防官考.蘇松〉所列,位階在「劉家河把總」之後的「京口圖山把總」。看來尚維持欲提拔邵應魁的打算,後來似是遭到某種阻撓而未能實現。

茍以一日鰥官,有如此河:鰥官,瀆職、玩忽職守之意。《明史.王家屏傳》載,大學士文家屏於萬曆二十年上疏求罷時有云:「臣備員輔弼,曠職鰥官,久當退避」;即自謂未能盡責、是所當去。「有如○○」,古人指某物立誓時之用語。《左傳》僖公二十四年載,重耳將渡河回返晉國前,其舅子犯曾將一玉璧交予重耳而後求去。重耳為挽留子犯,遂起誓曰:「所不與舅氏同心者,有如白水!」並將玉璧投入河中,以表其誓言真誠。

宋信嘴:亦作「送信嘴」。在長江口崇明島東南方之「南沙」西部(位置請參見附圖)。《讀史方輿紀要》卷二十四〈南直六.崇明縣〉:「南沙,在縣南七十里,與竹簿沙相接。《舊志》:沙長八十里,廣十餘里,多稻菽萑葦之利,明初置南沙巡司於此。嘉靖十九年,南沙土豪王艮等搆黨作亂,據南沙。上海境內為之惶懼,尋討平之。因建南沙守禦官軍營。三十二年,倭登南沙,盤據經年,官軍擊之不能克,久之,遁去。旁有蔣六洪口,為舟行要道。其西北盡處曰宋信嘴。」

黃窑:即前文之「黃窑港」。

前衝後拒,兩翼尊中,遇有倅變,觸處為首:此數句形容邵應魁之佈防嚴整。整個防區前方有先鋒,後方有後衛,並有左右側翼部隊以拱護中央本陣。觸處為首,出《唐太宗李衛公(李靖)對問》卷上唐太宗問李靖之語:「陣數有九,中心零者,大將握之,四面八向,皆取準焉。陣間容陣,隊間容隊。以前為後,以後為前,進無速奔,退無遽走。四頭八尾,觸處為首,敵衝其中,兩頭皆救。數起於五,而終於九。此何謂也?」觸處為首,即凡遭敵軍攻擊之區域,便成為當下其他各部友軍集中前往救援之要害(就如人頭部遭到攻擊,瞬間反應便是抬手護頭。);各個小防區彼此援衛,絕不坐視友軍身陷危境。

廖角嘴:文獻中亦作「蓼角嘴」或「廖家嘴」,位於長江出海口北岸東端,清代時屬海門直隸廳轄地(位置請參見附圖)。

營前:長江出海口崇明島以北淤沙所成沙島之一(位置請參見附圖)。《讀史方輿紀要》卷二十四〈南直六.崇明縣〉:「營前沙,在縣北,為大江入海之砥柱。嘉靖三十六年,倭寇登營前沙,官軍敗卻之。其相接者曰山前沙。《海防考》:倭寇至營前而西,則江北淮陽、江南常鎮皆有衝突之慮。蓋營前沙與海門縣蓼角嘴相對,海面約闊百五十里;倭寇入江,此為第一重門戶,與狼(狼山)、福(福山港)互為聲援。」

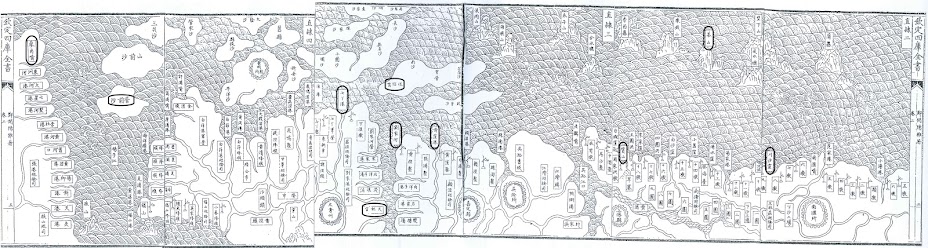

〈劉家河把總邵公去思碑記〉中相關地名之位置,由左而右(由北而南)依次為:蓼角嘴、營前沙、七丫港、送信嘴、劉家河、黃漥港、寶山、茶山、川沙漥(取自鄭若曾《鄭開陽雜著》卷二「萬里海防圖」)。

現代地圖中〈劉家河把總邵公去思碑記〉相關地名之位置(截取自1975年上海中華地圖學社《中國歷史地圖》第七冊《元 明時代》中明代 「南京(南直隸)」地圖)。

民按其堵:按堵,即「安堵」之意,安處所居而不遷,意同下文之「市不易肆」。

隱然虎豹之在山也:虎豹之在山,出《鹽鐵論.崇禮》之語:「故《春秋》曰:『山有虎豹,葵藿為之不採(若知有虎豹,人便不敢入山採集植物);國有賢士,邊境為之不害』也。」筆者按:今存《春秋》經文中,並無「山有虎豹」等語,此處《鹽鐵論》所謂《春秋》,諒係某種已亡佚之古籍,其名稱中亦有「春秋」二字。豐坊句謂:邵應魁巡防嚴密,隱隱有虎豹在山之勢;倭寇遠窺亦知無隙可乘,便不敢來捋虎鬚。

兵民不奸於市,市價亦不忍欺:謂駐紮當地的士兵與百姓購物交易時,不會有欺凌強奪等行為,百姓商家售物給士兵時也不會哄抬價格。

羔豚不餙價:《史記.孔子世家》載,魯定公十四年,時五十六歲之孔子由大司寇行攝相事,與聞國政三月,「粥(鬻、賣)羔豚者弗飾賈,男女行者別於塗(途、路)。塗不拾遺。」關於「餙(飾)價」一語之解釋,筆者認為「飾」當理解為「增」。譬如《論語.憲問》中「行人子羽修飾之」一語,朱熹集注云:「謂增損之」,即是以增訓飾,以損訓修。宋人章如愚《山堂考索》續集卷五十六〈聖賢門.孔孟〉部份述及孔子攝行相事,則云「為政止三月耳,羔豚不貳價(賣一樣的價錢)」。要之,當是謂商賈做生意時都很本份、不敢哄抬物價以獲利。

茍有用我者,期月而已可也:語出《論語.子路》中孔子之語:「茍有用我者,期月而已可也,三年有成。」此處「期月」非一個月之謂,而是月份輪滿一周,即一年之意。

余□聖人過化存神為然,乃今武臣或得其緒:此處碑文一字已不可識。「過化存神」云云,荀子、孟子皆有。《荀子.議兵篇》中,荀子曾告訴其弟子陳囂,何以議兵要以仁義為本之故:「彼仁者愛人,愛人故惡人之害之也。義者循理,循理故惡人之亂之也。彼兵者,所以禁暴除害也,非爭奪也。故仁人之兵,所存者神,所過者化。若時雨之降,莫不說(悅)喜。」另《孟子.盡心上》載孟子之語:「霸者之民,歡虞如也。王者之民,暭暭如也。殺之而不怨,利之而不庸,民日遷善而不知為之者。夫君子,所過者化,所存者神,上下與天地同流,豈曰小補之哉?」據朱熹集注,孟子此處所云「君子」,即聖人之通稱。豐坊句謂:過去他僅知聖人能對所過之處的百姓群黎產生潛移默化的好影響、其遺澤存續神妙難知;但今天他卻是在一武臣(邵應魁)的治下,似乎目睹了古人所形容聖人過化之緒端。

邵公任纔三月,去輒見思;向使遲以嵗月,銖絫跬陟,將使淪膚浹髓,底於有成:此處之「絫」字,就《文徵明書邵公去思碑記》中拓本所見,字跡不甚清晰。在《太倉歷代碑刻》一書中提供的釋文中,是將之辨認為「欒」字;不過「銖欒」說不通,故筆者認為當為「絫」字。絫、銖皆為古代重量單位之小者。《漢書.律曆志第一上》有云:「權輕重者不失黍絫」,應劭註曰:「十黍為絫,十絫為一銖。」跬,半步。陟,進之意。銖絫跬陟,即積少成多之意。句謂:邵應魁來任時間尚短,便能使軍民懷思;若是能長久蒞任,則其教化積累下將會深入影響人心,由化民而臻治。

然則孚格之道,烏可誣哉:《易經.中孚》之卦辭曰:「中孚,豚魚吉,利涉大川,利貞。」,此卦彖辭中又云:「豚魚吉,信及豚魚也。」簡單解釋之:「中孚」即謂人之心中秉持誠信;而其誠信廣施,甚至能使非屬人類之動物(豚、魚)也感知其誠懇不欺。「格」為到達、觸及之意。豐坊謂邵應魁在其任內表現出的信實無欺,當地眾生皆知,這不是假造偽裝得了的。

知信仁勇嚴之實靡不懋:知(智)信仁勇嚴,為將者必需兼備的五種能力。典出春秋時孫武所撰《孫子兵法》卷上〈始計第一〉:「孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。故經之以五事,校之以計,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法。……將者,智、信、仁、勇、嚴也。」靡,無。懋,茂、盛之意。豐坊謂邵應魁於為將者需具有之智慧、信用、仁德、勇氣、嚴整等德性,盡皆充盈無缺。

與俞都督、鄧參將結「忠義社」:此處「俞都督」即前文之「今都督原任正千戶虛江俞公」、「總兵俞公」,俞大猷是也。至於「鄧參將」應係鄧城,明萬曆本《泉州府志》卷之十三〈武衛志下.武蹟〉部份有其傳。鄧城祖上係延平府沙縣人,洪武初以功授滁州百戶,之後調動至泉州,遂居於此。鄧城於嘉靖十三年(1534)考中福建武舉解元,承襲其父軍職,以功授中軍指揮,再陞廣東僉書、遊兵把總、通泰參將,累官至提督狼山副總兵。傳中稱其「微時與俞大猷為刎頸交,及奮行間、立戰功,其勇畧氣節亦相類云」。鄧城在軍旅生涯間曾因事繫獄,俞大猷為其屢屢致信予政要,以救鄧城脫獄。當時俞大猷在寫給南京兵部尚書李遂的信中有云:「猷結髮與鄧城出當天下事……城若幽(囚禁)死,猷亦甯願戰鬬死。生不同歸故閭,死將同遊太虛,以了結義業緣也。」另俞大猷寫給南京刑部尚書趙大佑的信中亦有云:「若鄧城者,與猷同讀書十年、同在軍中二十年,其才略遠在猷上,與猷誓心結盟,願共効死,以不負明時。」俞大猷並強調,若趙大佑能幫忙救下鄧城,自己「雖墮膽抽腸為報,亦不敢辭。」(見《正氣堂集》卷十二)由俞大猷書信,可知他與鄧城交契之深。

邵父在河兮,士飽而□:此處一字拓本上模糊難辨,《太倉歷代碑刻》一書提供的釋文中亦以闕文處理。按此碑上文雖有「兵士皆飽而喜」之句,但「喜」字與拓本中字跡不侔。究係何字,待考。

市不易肆兮,民樂婆娑:市不易肆,典出《舊唐書.李晟傳》。唐德宗建中年間,李晟官拜右神策軍都將;斯時淮西節度使李希烈起兵叛亂,既而剛被削權的太尉朱泚也造反,迫使德宗帶領宗室倉皇出逃。朱泚遂自稱「大秦皇帝」,但其追擊德宗的軍隊被渾瑊阻截,朔方節度使李懷光與李晟也率部來援渾瑊,朱泚只能退據長安。嗣後李晟欲收復長安而進軍,與諸將籌畫方略。諸將認為應「先拔外城,既有市里,然後北清宮闕。」但李晟認為進攻百姓所居坊市,將與叛軍發生巷戰,會造成諸多無辜傷亡與民財損失,不是良策;應該直攻叛軍重兵堅甲囤聚的御苑,彼等必慌亂逃走,則可「宮闕保安,市不易肆」。其後與叛軍之戰,果如李晟所議,在最小的損失下收復長安,「不驚宗廟,不易市肆,長安人不識旗鼓,安堵如初」。之後李晟以此功拜為司徒兼中書令,實封一千戶;至其身故前又歷職太尉兼中書令,封上柱國、平西郡王,卒贈太師。肆,謂街市房舍店面等。豐坊句謂:邵應魁來任劉家河把總期間治軍有方;百姓不擾,生活如常。

虎豹在山兮,可脫虐倭:虎豹在山,出《鹽鐵論.崇禮》之語:「故《春秋》曰:『山有虎豹,葵藿為之不採(若知有虎豹,人便不敢入山採集植物);國有賢士,邊境為之不害』也。」筆者按:今存《春秋》經文中,並無「山有虎豹」等語,此處《鹽鐵論》所謂《春秋》,諒係某種已亡佚之古籍,其書名中亦有「春秋」二字。豐坊句謂:邵應魁巡防嚴密,有虎豹在山之勢;倭寇知無隙可乘,便不敢來捋虎鬚。

我歌於石兮,帶礪山河:帶礪山河,典出漢代封爵時之誓辭。荀悅《漢紀.前漢高祖皇帝紀卷三》載,漢高祖六年給予開國功臣定功行封,封爵之日的誓辭為:「使黃河如帶,太山如礪,國以永存,爰及苗裔。」帶,謂衣帶。太山,即泰山。礪,粗的磨刀石。此誓辭係朝廷向諸侯保證:此次分封,各侯之國將如黃河般長流不斷、穩固不搖如泰山,且代代傳承、世襲罔替。豐坊句謂:自己為邵應魁所撰碑文與頌歌,將於此石碑上如黃河泰山般永存不泯。

──關於邵應魁在往昔的劉家河所留遺蹟,除了「劉家河把總邵公去思碑記」石碑之外,前引《太倉歷代碑刻》書中之「簡介」還有提到,當地民眾曾為邵應魁「塑像於劉河天妃宮正殿左的道臺公祠,歲時供祀。」但2021年北京文物出版社出版之《瀏河天妃宮》一書,並沒有述及這座「道臺公祠」的現狀;由於自上世紀初以來,瀏河天妃宮正殿及週邊諸廟閣等已歷火災、移作他用與大幅改建等等變動,往昔的這座「道臺公祠」是否還存在?是否還存有邵應魁塑像?筆者沒有進一步資料、也認為不能抱樂觀期待;但「道臺公祠」還存在之時,照相術發明已久,若太倉當地還有保留清末的老照片,或許還有機會可略見該祠風貌。

除了保存於瀏河天妃宮中的「劉家河把總邵公去思碑記」石碑之外,今日的瀏河鎮還有另一塊與邵應魁相關的石碑,是邵應魁與其同僚為了曾蒞任當地的兵備道熊桴建造生祠時所立。關於這座生祠,在清人金端表所纂編《劉河鎮記略》第七卷〈古蹟〉部份中,有「熊公生祠」來歷的載記,內容如下:

兵備熊公,鎮守劉河海口時,正胡宗憲總督江浙軍務,會兵剿倭。而倭寇自南京出秣陵關,劫宜興、溧陽,直抵滸墅關,聞 熊公把守劉河,倭人不敢出劉,往松江而去。胡宗憲與賊首王直同鄉,誘之使降,收而斬之。賊黨乃揚帆而南,流刧廣東、福建等處,而劉河得以安靜。故邵、楚二把總各捐俸資,建造熊公生祠,塑像以祀之。時 熊公已陞任江蘇布政矣。至 國朝乾隆七年,天后宮(即劉河鎮天妃宮)欲建宮樓,將 熊公像移供於宮樓之左廂;有「平海碑記」,亦立於廂之廊下云。

關於邵應魁等為熊桴建生祠而立的這塊石碑,大陸曾有吳聿

《熊公平海碑頌》現存于江蘇省太倉縣瀏河鎮鄭和紀念館碑廊,嵌在原“天妃宮”正殿東側樓下墻壁上。全碑高2.18、寬

(筆者按,吳聿

吳聿

(筆者按:此處之「盜捕帶冠」,恐是吳聿明先生原文或《東南文化》排版有誤,應作「冠帶捕盜」方是。又:俞大猷《正氣堂集》卷之九所收〈呈總督軍門梅林胡公揭二十首〉中有〈薦邵應魁、侯廷佐〉一文,內中建請胡宗憲「邵應魁遙授把總指揮職銜、充職中軍」。故〈熊公平海碑頌〉碑文之末的「中軍□□指揮 邵應魁」,補上闕文當為「中軍把總指揮 邵應魁」。

在前面,筆者曾引清人金端表所纂《劉河鎮記略》書中關於「熊公生祠」來歷的載記,內中稱係「邵、楚二把總各捐俸資,建造熊公生祠,塑像以祀之。」但查〈熊公平海碑頌〉碑文中,並未特記建祠款項來源;何以金端表會稱係「邵、楚二把總各捐俸資,建造熊公生祠」?而與邵應魁被並舉的這位姓「楚」者,又是何人?關於這點,筆者認為:這恐怕是金端表在纂編《劉河鎮記略》一書時,並沒有逐一去詳勘覈對其所記述景物;有些部份僅記憶下筆,結果就產生了混淆──金端表在寫關於「熊公生祠」來歷的部份時,想到的卻是〈劉家河把總邵公去思碑記〉中涉及的人物,也就是先後擔任劉家河把總之邵應魁與楚瀛。觀〈熊公平海碑頌〉碑文文末署名,明明有楊尚英、王應麟、朱冕、田應山等人列於邵應魁之前,但金端表卻只將該祠之來由逕歸於「邵、楚二把總」,即可知金端表確有記憶上的混淆。關於這位「楚瀛」,在〈熊公平海碑頌〉碑文文末之署名中也確乎有出現過,他是與「郭惟寅、儲元、張可亥」等另三位也擔任過「劉家河把總」之軍官一併列名。諒因邵應魁與楚瀛也都出現在〈熊公平海碑頌〉碑文之末,金端表才會想到〈劉家河把總邵公去思碑記〉上頭去,且將為熊桴建祠之事歸於他們兩人「各捐俸資」了。

──在介紹了現今浙江省太倉市劉家河邊上與邵應魁有關的兩塊碑文之後,筆者要來追敘一下邵應魁軍旅生涯初期的一段舊事,也就是他成為武進士後獲「授鎮撫」、被派往「贊畫南贛軍門」時期的經歷。按,在蔡獻臣為邵應魁夫婦作墓誌銘中,關於邵應魁在那段時期的經歷,是如此敘述的:「……已授所鎮撫,而贊畫南贛軍門。贛故多峒賊,倚山哨聚,官府不可問,公奉檄往諭賊峒中。賊以兵恐之、不動;以妖治挑之、復不動。竟俯首受約束聽撫。公歸報命,而中丞龔公輝、盧公勛咸疏薦公可大用矣。歲乙卯,倭犯浙直……」在前面筆者曾提過:由邵應魁成為武進士的嘉靖二十六年,到嘉靖三十三年他被調往東方剿倭之間,曾有龔輝、喻智、盧勳、張烜、談愷等五位出任過南贛巡撫。墓誌銘中云龔輝、盧勳曾疏薦邵應魁,則邵應魁往諭峒賊且達成使命之事,應是發生在這前三位巡撫蒞任的期間。不過,其後在張烜(字仲熙,廣西慶遠府懷遠縣人,嘉靖八年進士)來任南贛巡撫期間,邵應魁卻曾在一次執行任務時「失事」、栽了跟斗。為便於瞭解此事經過,筆者需先對一些以下要提到的詞彙加以說解:

關於「南贛巡撫」一職,光看「南贛」二字,會使人誤以為其管轄僅限於江西省南部,但其實不然。在《明史.職官志二》中,記此職為「巡撫南贛汀韶等處地方提督軍務一員。……所轄南安(江西省南安府)、贛州、南雄、韶州、汀州并郴州地方,駐贛州。」《明史》中所記南贛巡撫轄地,也僅是概略之言,實際上範圍會因勦賊所需而有擴大或縮減。由於自福建西南之汀州、漳州以迄江西省與廣東省的交界處,乃至於湖廣東南部的郴州,這一段緜長地帶山脈連亙、間有小路相通,故而易為盜匪立寨盤據,遭官軍攻剿時也便於流竄他處。正為了統合各處官軍、鄉兵剿賊,朝廷方有「南贛巡撫」之設,其管轄跨四省接壤處。而在《明實錄》嘉靖三十年四月十一日記載張烜的調動時,即云「改……原任巡撫應天右副都御史張烜巡撫南贛汀漳」──當邵應魁在南贛時,福建之汀州、漳州亦屬南贛巡撫管轄之下;南贛巡撫可命漳州府知府配合軍事行動。

「新民」與「義民」:在唐立宗先生所著《在「盜區」與「政區」之間──明代閩粵贛湘交界的秩序變動與地方行政演化》一書第194頁有述,正德年間王守仁平定南贛盜亂後:「在盜亂後的南贛社會曾一度平靜,然而這是因為地方上出現一群為官府效忠的新興力量。這股力量多半出自於向化自新的盜賊,官府常視為『新民』。雖然在邊陲地帶上他們不易控管,常成為地方上的土豪,但卻有其一定的功能,亦能維持某種水準的社會致序。」、「所謂的『新民』,只是官方對待難治之境、流移無籍者的一種羈縻措施,時而稱招撫之民,又稱『撫民』,若助官平盜具忠義表現者稱『義民』,有功者則常旌表為『義官』。不過,日後經常出現不少由『義民』轉為『盜賊』的事例,由於在官方刻意攏絡安撫下,部分『新民』由流移到定住,家族子孫日益繁衍,因而逐漸發展出具地域性、家族性的支配力量。」

千長:據《明實錄》所載,此職源於明代宗景泰元年(1450)二月間太子太保户部尚書金濂之奏請。由於前一年(正統十四年)明英宗聽宦官王振之言親征瓦剌,卻於八月中在土木堡兵敗被俘;而瓦剌雖於嗣後進攻北京未能得逞,但有消息稱其將再度入寇。基於情勢堪慮,亟需增強兵力,金濂遂建議代宗派出官員設法招募民兵,舉凡「舍(舍人,指貴顯子弟)、軍、民、生員、典吏、僧、道人䓁,有能招到豪俊十名者為牌頭、五牌者為總牌、十牌者為百長、五百者為左右千長、十百者為正千長。千長、百長俱與冠帶,就彼官庫給與盔甲器械,訓練操習。」由金濂之奏請,可知「千長」係官方允可的民兵組織首領,身分高於一般百姓,能與士人一樣穿戴「冠帶」。金濂最初的奏請中,僅係於南北直隸及山東、山西、河南、陜西等省份施行此制,但後來漸擴大到南方。在《明實錄》所載嘉靖四十二年正月間提督兩廣都御史張臬等所上條陳中,即提到廣東潮州府之程鄉縣「延袤千里,原額止一十八圖。豪滑營充千長、隘官名色,凌轢鄉民。起盗之源,實由於此。惠、潮二府所屬諸縣皆然。」可知當時「千長」制已及於南方,江西省之南部自亦有之。

在解說了以下會出現的相關詞彙後,筆者該說明記載了邵應魁「失事」經過的文獻來源。明代之總督、巡撫,間或有為自己所蒞轄區修纂專志,譬如兩廣總督應檟、劉堯誨就曾先後修纂《總督蒼梧軍門志》。而在歷任南贛巡撫中,由文獻可知最早於嘉靖十二年來任的唐冑即開始修纂《虔臺志》(按,南贛巡撫之「南」指江西南安府、「贛」即指贛州府。南贛巡撫亦兼任都察院副都御史,駐地在贛州;而贛州古稱虔州,御史之官署稱「臺」,「虔臺」即謂南贛巡撫)。惟此早期修纂之《虔台志》後來似已亡佚,現今仍存者則有嘉靖三十四年間南贛巡撫談愷所修《虔臺續志》、以及天啟三年間巡撫唐世濟主持修纂之《重修虔臺志》。雖然《虔臺續志》與《重修虔臺志》都包括了〈記事〉或〈事紀〉部份,也都由始設南贛巡撫之弘治八年開始記述,且其中都有關於邵應魁的記載;惟相較下《虔臺續志》之記載內容更為詳細,故筆者於下是據《虔臺續志》所載而述。又:蔡獻臣為邵應魁夫婦作墓誌銘中,稱邵應魁在南贛巡撫帳下期間,曾奉檄往諭峒賊成功,以及龔輝、盧勳兩位巡撫曾疏薦邵應魁可堪大用。惟筆者檢視《虔臺續志》卷之五所記,龔輝係於嘉靖二十六年閏九月至二十七年十二月間蒞任、盧勳於嘉靖二十九年八月至嘉靖三十年八月間蒞任(兩人之間還有一位喻智);但《虔臺續志》所記自龔輝以迄盧勳蒞任期間之行事、奏疏中,都不見有隻字片語提及邵應魁。也就是說,關於邵應魁早年往諭峒賊成功之事,除了在蔡獻臣為邵應魁夫婦作墓誌銘中有記,筆者也還沒能由同時代產生的載記中找到可印證的部份。在《虔臺續志》卷之五〈紀事四〉中,有關邵應魁的記載,係見於他在巡撫張烜(嘉靖三十年八月至嘉靖三十二年九月間蒞任)帳下供職的期間。於下筆者便據《虔臺續志》卷之五中的記載,將邵應魁「失事」的前後經過大致敘述:

──當邵應魁於南贛巡撫帳下擔任「贊畫」的時期,江西贛州府定南縣縣治以西二十五里的岑岡地區,有一「新民」李鑑,他原本是屬於廣東惠州府龍川縣地區賊首池仲容(綽號池大鬢)的部屬。在正德十三年間,時任南贛巡撫之王守仁出兵圍剿池仲容,李鑑見勢頭不好,便接受招撫而保全了實力;但嗣後李鑑與其子李文彪,仍是幹著盜匪營生。成為「新民」約三十年後,李鑑率所部轉往岑岡發展,但在路上遭「義民」謝碧率領鄉勇阻截;謝碧的兒子謝允樁戰死,李鑑也損失不少部下,雙方結下深仇。李鑑一心要報此恨,大肆招徠人手,兩年後遂突襲謝碧家族居處,殺害其家屬三百餘口,僅少數人得以脫逃後移居他處。在幹了這件大案之後,李鑑也知將被官方盯上,於是更加擴充實力,以備一戰。

嘉靖三十年十一月,和平縣縣官因恐李鑑勢大有作亂之虞,向巡撫張烜請求出兵將之剿除。張烜為此集合地方各現任官員商議,並諮訪當地退休的政界耆舊,眾人皆認為不可放任李鑑張狂,必需剿滅。於是張烜盡發營兵二千,委由指揮來熙、經歷吳保等領軍;又行令龍南、安遠等多縣各自出動鄉兵,訂於當年

嘉靖三十一年正月間,龍南縣知縣施廷美、經歷吳保等,暗中與陳貴爵之弟陳貴康聯絡,曉以大義,要他在家族的存續與其兄的性命間挑一個。陳貴康選擇大義滅親,將陳貴爵及其四個兒子,還有從逆余仁珠等六人斬殺,並將首級送到張烜的駐地請罪。張烜遂宣布寬赦陳貴爵之餘黨,並要陳貴康再整義兵從征,以贖其兄前愆。隨後張烜由贛州移駐南安府南康縣,以更接近前線方便指揮調度。斯時賊兵雖漸敗退,但亦於

在邵應魁等人被俘之後,賊兵方面由於失去陳貴爵這個內應,在與官軍作戰時已討不到便宜,於是更加哀切求招撫。僵持到四月間,張烜終於又派出一位指揮謝勑前往賊巢,曉諭以「殲滅首惡,開釋脅從」之令。此時李鑑諒已亡故,其子李文彪成為賊首(《虔臺續志》中沒有明確記載李鑑死於何時)。賊黨中有個頭領李子文,與其他頭領商議後定下「李代桃僵」之計:將一個長得和李文彪相似之人押到謝勑面前斬首,並將邵應魁、洗沂、謝承志,以及先前被俘的指揮金爵等四人釋放;李子文等頭領隨即一同前往張烜駐地乞降。張烜誤以為李文彪真已授首,便按照先前的條件予以招撫後下令撤軍。但不久後李文彪未死的真相還是被拆穿,張烜遂又派出指揮謝勑前往賊巢責問。李子文急忙讓李文彪出逃,但自己則被逮捕械送至張烜面前,最後是死於獄中。張烜雖嚴令賊黨諸人必需速捕李文彪解送到案,但仍給予招撫如故。

到了嘉靖三十一年六月間,雖然賊首李文彪仍然在逃,不過經過官軍的進剿,殘餘賊兵大致已化盜為良,地方漸復平靖──而此時,先前在剿賊行動期間曾有「失事」的官員們,便開始遭到究責:張烜自己上疏,奏參「漳州府知府盧璧故違軍法並欺罔」,還有「失事贊畫邵應魁」與數位巡檢、主簿、百戶等,亦當「問擬應得罪名」。然而,雖說下屬有「失事」,但居於上位的張烜,自己也在遭到奏參之列。據《虔臺續志》所載,福建巡按御史沈寵、曾佩兩人,先後對張烜在剿賊行動期間之「失事」提出糾覈(據《明世宗實錄》所載,沈寵係於嘉靖三十一年五月間劾奏,指稱先前李文彪入寇南安時,張烜雖有派兵於聶都嶺堵截,但卻因其「措置乖方」而導致吃敗仗;沈寵甚且還指稱,張烜藉籌軍費之由「乾沒鹽課以巨萬計」,請朝廷治其罪。不過當時朝廷認為岑岡剿寇之戰未畢,不宜更換主事者,於是命張烜「悉心撫勦,務底平定」;至於沈寵所言之事,待賊情平定後再論功過。又:據《明世宗實錄》所載,沈寵當時是「清軍御史」。)由於遭到指控,張烜也上疏自辯。世宗將此事交吏、兵二部擬議,隨後指派江西巡按御史蕭端蒙查勘案情。但嗣後蕭端蒙才剛向朝廷覆奏查勘情形,又有福建道監察御史陶欽皋提出劾奏;除了與沈寵、曾佩兩人所提重覆的部份,陶欽皋還多了指稱張烜有「侵費壯快工食(剋扣民伕、士兵等薪餉)」的非行。對於張烜被指控諸節,最終朝廷於嘉靖三十二年七月間議定:雖然張烜在剿賊期間動支錢糧的去向俱已明白交代,蕭端蒙亦稱張烜「心跡無他,才難遽棄」;但朝廷還是認為張烜「既經人言(已遭彈劾糾舉),似難展布行事」,已不適於續任巡撫,宜命張烜回籍聽候查議。至於與張烜同遭「失事」究責的諸官員軍官中,還有兵備副使潘恩、巡檢練廷爵等人的處置,筆者就不在此逐一贅敘──而關於邵應魁之被俘,朝廷的擬議是認為他「(剛愎)自用無謀,輕率取敗,罪當重論」,擬將「邵應魁革職」,與其他失事官員、軍官們「俱聽巡按御史行提到官,分別輕重,依律問擬。」擬議奏上後,世宗指示:「邵應魁革了職,與姚澤等着巡按御史提問」──《虔臺續志》關於邵應魁之記載,就止於此;至於他在遭革職後究竟還被「依律問擬」了什麼罪名、遭到了什麼樣的處分?筆者迄未查得相關記載,無法得詳。

《虔臺續志》卷之五〈紀事四〉中關於邵應魁的記載

邵應魁成武進士後初次出馬在南贛巡撫帳下效力,最終卻以被俘而遭革職治罪,實是難堪;然而,才過了一年左右,他便因江浙沿海倭患嚴重,獲「總督大司馬張公取送總兵俞公軍前聽用」,得以再度投入疆場,以立功來湔雪前恥。由獲罪之身而被總督張經指名上場,這不消說,定是曾傳授他《易》學與劍法、射法的俞大猷極力保薦,否則張經根本不會曉得有邵應魁這號人物。而對於前一年才被朝廷認為是「自用無謀,輕率取敗」的邵應魁,張經恐怕見了其履歷就會有疑慮;若非有已然嶄露頭角的俞大猷為其擔保,邵應魁八成還得再坐個好幾年冷板凳吧。

對於這早年軍旅生涯中被俘一事,諒必是邵應魁終身抱憾的奇恥大辱,故而在其屢建戰功之後,時人對於這段往事,也就基於「為尊者諱」、「為賢者諱」而不再提起。不論是蔡獻臣為邵應魁夫婦所作墓誌銘,抑或泉州、同安乃至金門地區方志的傳記中,對邵應魁在南贛這段時期的經歷,都只提較早時往諭峒賊使其降服的成功案例。方志中之傳文,諒係節取蔡獻臣所作墓誌銘;而蔡獻臣所作墓誌銘,又是本於邵氏家族後輩邵時弼所作行狀。即便邵應魁在晚年曾對族中子弟提過這段不光彩的往事,但後輩諒必是認為「不足為外人道」、根本不會對外提及。然而,除了《重修虔臺志》與《虔臺續志》,在明代所修《江西省大志》,乃至清代所修之《定南縣志》、《定南廳志》、《龍南縣志》與《贛州府志》,以及顧炎武之《天下郡國利病書》等,也都有依據《重修虔臺志》或《虔臺續志》的記載,將邵應魁被俘的經過錄入。因此即便其家族鄉里間諱而不言,這段往事依然不可能不為人知──其實,古人有云「勝敗是兵家常事」,久歷戰陣的將領,罕有人能始終常勝不殆;勇若關羽也會敗走麥城、拿破崙也終在滑鐵盧慘虧──縱觀日後邵應魁能屢建奇功,治軍嚴整、作戰勇猛,許或正是因了早年的這次挫敗經驗,故而時時砥礪自己、絕不鬆懈,終於成為一位名將。由此觀之,邵應魁早年這次未傷性命的軍前失利,何嘗不是造就他日後成大器的寶貴教訓?

------本篇完