金門藝文拾零.貳拾──關於林釬.之三(上)

羅元信

約莫半年前,筆者方寫完〈金門藝文拾零.拾玖──關於林釬.之二〉,介紹了林釬為人所寫的書序(還有書商的偽作)、賀序,以及同時代者之詩文中與林釬有相關者。當時,筆者以為對林釬佚文的蒐輯當可先告一段落,大概得再過段時間才會另有所得。詎料:才將〈之二〉貼上網站約一個月,筆者便又藉屈萬里先生所撰《普林斯頓大學葛思德東方圖書館中文善本書志》中的著錄,得知林釬尚有為明人涂一榛所著《尚友齋論古》一書寫過序文。筆者雖查不到涂一榛此書在台灣有何處典藏,但日本之「國立公文書館」所收古籍中即有之,且該館已將全書掃描成圖檔,要線上閱覽或全般下載都任便。以下,筆者就先來介紹林釬為之作序的這位涂一榛的生平大略,再迻錄林釬之序文並略加註釋,最後再稍補充一些與林釬有關的文獻。

關於涂一榛此人,在清人李棪所著《東林黨籍考》中有載其係「貫福建鎮海衛軍籍」,這樣看來他是漳州府鎮海衛的軍人子弟。不過,明代各地衛所的軍人通常非即來自該省;涂一榛的祖上到底是哪裡人?這一點就缺乏記載了。於下筆者茲依《萬曆三十二年甲辰科進士履歷便覽》(以下簡稱《便覽》)、清嘉慶十一年補刊本《漳州府志》為其所立傳,以及黃道周為涂一榛所撰〈涂納言墓誌〉等文獻,將其生平作個簡述:按,涂一榛,字振任,福建漳州府鎮海衛(在漳浦縣)人。若依《便覽》中所載資料,涂一榛生於庚辰(萬曆八年,西元1580)年九月初九日,但這資料並不正確:在黃道周所撰〈涂納言墓誌〉中,記載涂一榛係「生于萬曆甲戌(二年,西元1574)……以崇禎甲戌(七年,西元1634)逝,享年六十。」《便覽》所載涂一榛的生年,比實際晚了六年;這諒是古來仕宦者常有的情形:在參加科舉考試呈報年齡時給自己減個幾歲,以便日後在「宦途」上多走幾年。涂一榛於萬曆三十一年(1603)考中福建鄉試第十一名舉人,次年會試名列第二十七、殿試

涂一榛這次回籍,時間並沒很長,兩年後朝廷便徵其再起。據《明神宗實錄》所載,萬曆四十三年六月十六日這天,朝廷發布「原任吏部主事涂一榛為湖廣僉事(按察司僉事,正五品)」之人令。但到了次年,涂一榛又再度告病。萬曆四十五年的「京察」中,涂一榛又因被視為東林黨人而遭到打擊,於天啟元年被降職為「兩浙運判」(筆者按:「運判」之全稱應為「都轉運鹽使司判官」,從六品)。但天啟二年四月間,朝中東林黨之領袖、左都御史鄒元標上疏請將先前京察中被貶諸臣再予重用,其中便包括了涂一榛。不久涂一榛便被擢為南京戶部陜西司主事(正六品)、旋即又調陞為南京吏部考功司郎中(正五品)。天啟三年三月間,涂一榛改至北京任光祿寺寺丞(從六品)。至天啟四年,涂一榛先是陞為大理寺右寺丞(正五品)、既而又晉為通政使司左通政(正四品)。據明人徐肇臺所撰《記政錄》,涂一榛在天啟四年十二月十七日便已上本奏稱自己「親老身病」,隨即獲允讓其回籍調理,但對他的攻擊並未因此消停。天啟五年二月間,工科給事中顧其仁於奏疏中稱涂一榛「躐取京堂」;同年六月,已致仕之原任陜西按察司副使田

關於黃道周之所以會為涂一榛作墓誌的緣由,筆者於此也簡述一下:涂一榛有五個兒子,次子名仲吉、字幼安,小字「德公」。在崇禎年間,黃道周原已官至詹事府少詹事兼翰林院侍讀學士,但後來因觸忤崇禎,被降黜為江西布政司都事。崇禎十三年四月間,江西巡撫解學龍向朝廷舉薦該省官員,黃道周亦在其中。不料這更是使崇禎不悅,給黃道周定了「黨邪亂政」、解學龍「藐法狥私」的罪名,將兩人逮下刑部獄廷杖後論戍;黃道周更是一度被移至錦衣衛的北鎮撫司獄中掠治、被拷打到「赭血滿衣,瘡痂蔽褥(黃道周〈獄中自明揭〉中所述)」,然後又被丟回刑部獄。由於黃道周之道德學問早已聞世,除了戶部主事葉廷秀,當時尚在國子監讀書之涂仲吉也上疏欲救黃道周;結果是兩人都被當成黃道周的「黨羽」、亦遭繫獄拷問。據黃道周弟子洪思在〈涂納言墓誌〉一文的夾註中所記,涂仲吉當時是被「廷杖一百,死而復生;十指拷掠,斷而復續」;所遭非刑實非尋常人能忍受者。但涂仲吉毫不氣沮,在被拷問是誰主使他聲援黃道周時,涂仲吉答道:「此豈容人主使!可剖吾肝呈至尊,以明道周之無罪!」雖然最終黃道周與涂仲吉都還是遭發配充軍,但涂仲吉之言仍有稍傳至崇禎耳邊,使崇禎「頗心動」。之後到了崇禎十五年八月間,黃道周等已遣戍滿一年,蔣德璟等輔臣方藉崇禎召見對問的機會,為黃道周說情;次日崇禎便傳旨,讓黃道周得復原官。黃道周既得赦還,在崇禎召見時提出要請假,崇禎也允許了。因黃道周而遭牽連繫獄遣戍之涂仲吉等人,亦隨之獲赦。涂仲吉之仗義捨命聲援,自是使黃道周銘感於心,於是便為涂一榛作墓誌。嗣後到了唐王隆武年間,黃道周受重用領兵抗清,最終兵敗被俘,不屈而死。涂仲吉在唐王時亦曾共赴國難,獲授御史;在唐王敗亡後,涂仲吉於廈門落髮為僧,最後鬱鬱嘔血而卒──雖然,涂一榛、涂仲吉父子都未能得獲大用、齎志而歿,但由涂仲吉對敢於對黃道周「援直」之舉,亦可見出涂一榛「尚友古人」之風節教育、給了自己兒子面對苦刑亦不稍屈的勇氣。

關於《尚友齋論古》此書:在張燮所撰〈《尚友齋論古》序〉一文中提到,涂一榛在家鄉時,「宅傍修徑,築齋三楹,扁(匾)曰『尚友』」;「尚友齋」即涂一榛的書齋。此書之內容,依張燮的下文介紹,涂一榛在尚友齋中時,「間取諸史,沉酣其中,擇可與周旋(追隨、酬應)者,上自戰國,迄于趙宋,可六十八人,就本傳稍刪補之,彙合成帙,旦夕披對,用當交譜……。當夫酒酣客散,鳥闌夢歸,按籍抽之,恍坐數公於連榻之上,與述道德。」由張燮的敘述,可知涂一榛此書中的文字,大部份是取自正史中為這些賢良古人所立傳記,出於他自己撰作的部份甚少。就書中所見,涂一榛會在每人的傳記之末加上贊語評語。例如,在范蠡之傳末有兩段話:「謀吳着着中窽,是其智也。治生致富,此是技癢不能自歛處。功成泛海,則飄飄乎仙矣。魯仲連、張子房,俱從此生出。」、「是春秋來第一人物。」而在《四庫全書總目》卷九十對《尚友齋論古》的著錄中,四庫館臣稱「其書取春秋時范蠡迄宋文天祥六十八人,各錄本傳,而自爲評語綴於其末。去取絕無義例,議論亦多陳因。」要之,四庫館臣認為涂一榛在彙集揀選人物時沒有立個標準,其評語大抵也是老生常談而已。平心而論,涂一榛此書大體僅是彙集其所欣賞的古人、將彼等傳記合為一帙,說實在並無特出之處。但林釬卻稱,他讀涂一榛此書時是「焚香披對,矍然覺曩者耳食,祗為古人羞」;好像僅因涂一榛在這些彙抄來的古人傳記之末加上了些贊語評語,便使得林釬陡覺自己往昔都沒能看出這些前賢的可敬之處似地。筆者覺得:林釬於此序中是有點「過諛」;但林釬之言過其實,與其說是對涂一榛之著作有所過譽,不如說是對於一位在科舉宦途上的前輩、以及其在任職吏部時對貪墨者決不當濫好人的耿直,出自於內心的一股敬佩之意吧。至於四庫館臣所批評之「去取絕無義例」云云,涂一榛雖沒在書首作一篇「凡例」來說明自己的取捨原則,但「義例」就存在於書中被選入的諸多古人身上;欲知「義例」何在的讀者,儘可自己歸納。故此點實不足為病。

關於《尚友齋論古》一書的成書時間:在書首的三篇序文中,林釬之序文未繫年月;居次的張燮序末則記「時辛酉(天啟元年,西元1621)八月」;第三篇王志道所作序則作於「天啟四年(西元1624)人日(正月初七)也」。雖林釬之序文未記寫成時間,但三篇序文似是依時間先後排列;則林釬作序時當在天啟元年八月之前。林釬作序時,《尚友齋論古》一書自是已然告成;但或許是涂一榛還欲對內容再加筆削,故而未即時付梓,進而又找了張燮、王志道也來作序。又:此序雖非若筆者早先介紹過之〈公穀合彙序〉、以林釬之行書手筆付梓以致間或字詞難辨;但個別文字雖皆可識、其串連起來的文義卻不見得容易理解。筆者能力有限,只對尚可詮解者標註出典與解說;無法有會於心、給予適切解說的部份,就姑且藏拙,由讀者自己揣摩了。林釬為涂一榛此書所作序文如下:

尚友齋論古序

振

友弟林釬頓首拜書

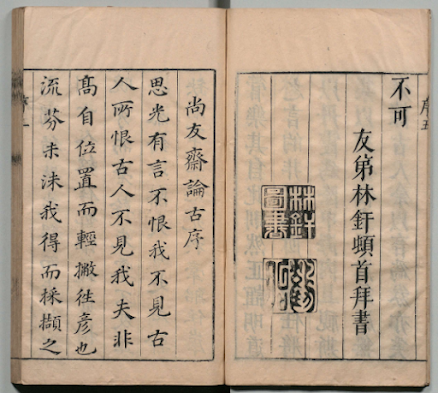

(序末有「林釬圖書」陰文圖章一方、「鶴胎」陽文圖章一方)

林釬為《尚友齋論古》一書所作序文首尾(取自日本國立公文書館網站)

──本篇部份詞語、典故,略釋於下:

振

所著《論古集》成,余得而讀之,已先我執贄拜交、彙千載師友於几上:贄,同摯,謂欲與人結交時送上之見面禮,不同身分階層的人,見面禮也不同(《禮記.曲禮下》:「凡摯,天子鬯,諸侯圭,卿羔,大夫鴈,士雉。」)。林釬謂:讀了這部《尚友齋論古》,覺得涂一榛已先於己對古來賢良獻上心意(為彼等纂傳),不僅是神交,且進而將千餘年間堪為師友者彙為一帙。

焚香披對,矍然覺曩者耳食,祗為古人羞:焚香,為辟穢氣、澄心醒神。披對,可指翻閱書冊,亦有坦開胸懷相對之意。矍,戄,懼也。林釬謂自己專注心神讀了涂一榛此書,才赫然發現過去自己對這些前賢的認知不足或不正確,足為古人所嘲笑。

載乘昭如,時局已定,非有皮質之相蒙,眾喙之噏訿也:此段文句說明「論古人易」之原因。載乘,載籍、史乘;各種記載、史料之謂。噏訿,出《詩經.小旻》:「潝潝訿訿」。潝潝,互相附和。訿訿,互相詆毀。句謂:因古人距今已遠,對特定人物之記載、評價大抵已蓋棺論定,不像還在世者會有皮相掩蔽了其真面目,或是世間眾人對其毀譽不一、難判良寙的情形。

豈有知今而眯古、迷古而識今者乎:眯,細物入眼,使眼睛一時無法視物之意。句謂:能明鑒當前者即不會惑於往古(之人或事),不能看清過往者也就無法鑑別眼前(之人或事)。

然則振任之為是集也,若謂止編次往昔,掛一而漏萬,偏有所舉,何如其無:偏有所舉,謂推舉所偏愛者。此句大致意思為:對於涂一榛的這本書,有人可能認為千古以來人物多矣,以一人眼光挑選的名單,不免會有遺珠之憾,或是為其個人喜好所侷限不夠全面性;這樣還不如不要有這本書。

若謂夣寐不必到而口吻及之,抑何評隲?間有把酒對酧之意耶:林釬此處言及「夣(夢)寐」、「對酧(酬)」,可能係用唐人典故。唐代詩人白居易之弟白行簡,曾撰〈三夢記〉一文并序,其序曰:「人之夢,異於常者有之:或彼夢有所往而此遇之者,或此有所為而彼夢之者,或兩相通夢者。」〈三夢記〉中所記的第二夢,大略如下:唐憲宗元和四年(西元809),元稹(微之)任監察御史,奉使往四川劍外(梓橦)。元稹出發十多天後,在二月二十一日這天,白行簡與白居易、以及友人李建(杓直),三人同遊曲江,並造訪慈恩佛舍等僧院。當晚在李建居處,三人原本「命酒對酬,甚懽暢」,但白居易卻突然停杯出神,過了好一會才說道:「微之這時該到梁州了。」,接著便在牆上題了一首詩:「春來無計破春愁,醉折花枝作酒籌。忽憶故人天際去,計程今日到梁州。」十多天後,有來自梁州的使者捎來元稹的信,信後附有〈紀夢詩〉一篇曰:「夢君兄弟曲江頭,也入慈恩院裏遊。屬吏換人排馬去,覺來身在古梁州。」而元稹詩末所記日期,竟也是二月二十一日。白行簡於此段故事之末曰:「蓋所謂此有所為而彼夢之者矣。」(見《全唐文》卷六百九十二。)按,元稹《元氏長慶集》卷第十七確有〈梁州夢〉一詩并序,其序曰:「是夜宿漢川驛,夢與杓直、樂天同游曲江,兼入慈恩寺諸院。倏然而寤,則遞乘及階,郵吏已傳呼報曉矣。」不過元稹集中〈梁州夢〉一詩,與白行簡所記有部份不同:「夢君同遶曲江頭,也向慈恩院院遊。亭吏呼人排去馬,忽驚身在古梁州。」元稹與白居易兄弟相隔遙遠,卻能在夢中與彼等同遊曲江,堪稱玄奇。林釬用此典故,大概是假設:若有人質疑涂一榛又不曾在夢寐中與古人相見,卻對彼等津津樂道,這是憑什麼去品評人家呢?但林釬則以白居易為例:只要交誼深厚,不必入夢;與他人把酒對酧之際,也能心神相通、得知自己所思者的行止所在。

夫隆中之管、樂其自比,然則正誼明道之言,的非二公所到:管、樂,謂管仲、樂毅。《三國志.諸葛亮傳》載:「亮躬畊隴畝,好為梁父吟。身長八尺,每自比於管仲、樂毅,時人莫之許也。」正誼明道之言,典出《漢書.董仲舒傳》中董仲舒對易王之語:「夫仁人者,正其誼不謀其利,明其道不計其功。是以仲尼之門,五尺之童羞稱五伯(霸),為其先詐力而後仁誼也。茍為詐而已,故不足稱於大君子(孔子)之門也。」春秋時管仲輔佐齊桓公成霸業,樂毅則在戰國時期輔佐燕昭王、幾乎攻滅齊國但最終功敗垂成。管仲、樂毅分別在春秋、戰國時期有過一番功業,但涂一榛所撰《尚友齋論古》一書中,春秋時代僅選入范蠡、魯仲連、虞卿、屈原等四人,沒有管仲;戰國時代更是一個人都沒入選。由下文「振任將以丹霞為隆中」之語來看,涂一榛似是曾有自比為諸葛亮(按:《尚友齋論古》書中,在諸葛亮傳記最末有評語曰:「三代以後第一流人物。」,可知涂一榛對諸葛亮評價之高。)。但與諸葛亮不同的是:涂一榛乃仲尼之徒,行事必遵「正其誼不謀其利,明其道不計其功」,故涂一榛不推崇也不效法管仲、樂毅那樣「先詐力而後仁誼」。可能涂一榛自比諸葛亮之語,被不瞭解他的人誤以為他會走上功利主義的路子(效法管仲、樂毅),甚且不擇手段、「窮斯濫矣」;故林釬要在此為他剖白:管仲、樂毅不講求什麼「正誼明道」,但涂一榛和他們二位是不一樣的(由《尚友齋論古》書中不選管仲、樂毅,即可見出)。

振任將以丹霞為隆中,海內且視斯集以望振任生平意氣,原無少讓古人:丹霞,漳州有丹霞山、丹霞嶼;在此為漳州之代稱。由此句觀之,涂一榛託林釬作此序時,係里居在家。意氣,謂意態與氣概。句謂:《尚友齋論古》此書一出,世人將可由其中所列錄古之人傑,瞭解到涂一榛所仰慕的是何種典範;亦可由涂一榛仕宦時的剛正表現,印證其立身處世之貞定,不遜於這些古人。

余以言為券,亦奚不可:林釬謂願以自己稱涂一榛「生平意氣,原無少讓古人」之語來與人打賭,且相信自己不會看走眼。

——上篇完

沒有留言:

張貼留言